臺灣氣候溫度適中,加上養殖技術發達及不斷精進,目前可養殖的物種將近100種,是供給國內海鮮市場需求的主要來源之一。另一方面,由於近幾十年來的漁業過度捕撈以及環境破壞,臺灣周邊海域的漁業捕獲量年年下降。在漁業自然資源逐年減少的情況下,養殖漁業發展越顯重要。我們除了能藉由養殖技術來繁殖、蓄養可食用水產物

養殖漁業的培養方式可分為兩大類,分別為「完全養殖」及「不完全養殖」。完全養殖是指該養殖物種能在人為飼養環境下從生產種魚、繁殖及培育魚苗完成一個生命週期,如:石斑魚、白蝦等。由於可以人為控制,是水產養殖中極具競爭力的培養方式。而不完全養殖則是部分階段無法在人為飼養環境中執行,舉例來說,鰻魚的幼苗需要從

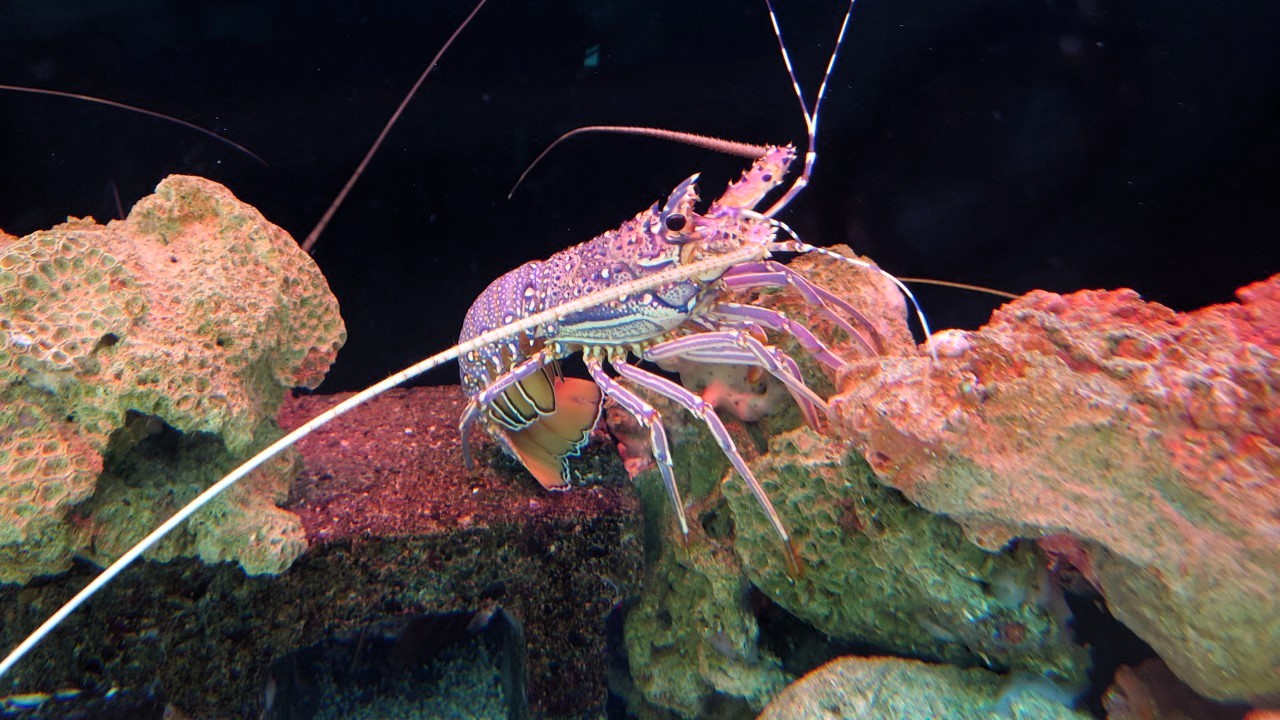

甲殼類動物是一群具有堅硬外骨骼的生物,外型如同穿戴著盔甲。牠們分布廣泛,從陸地到深海皆可見其蹤跡。從需要放大鏡才看得到的橈腳類,到可長至4.2公尺長的甘氏巨螯蟹都有,可見其成員的外觀和體型大小都有高度變異性。甲殼類成員中最被一般民眾熟識的,便是蝦類及螃蟹了,牠們與其他甲殼類不同的地方在於,蝦蟹類的身

甲殼類動物的甲殼跟人類的骨骼一樣非常堅硬,除了可以支撐身體也具有保護內部柔軟部位的功能。但也因為甲殼類動物堅硬的外殼同時會限制牠們的成長,因此就像我們長大需要換新衣服一樣,牠們每成長到一定程度時,便會蛻殼。剛蛻完殼的甲殼類動物身體非常柔軟,此時牠們的身軀會快速膨脹長大、過一段時間再形成新的外殼,但是

生物在長期演化的過程當中,往往受到地形、氣候等環境因素影響,使得現今在各地出現的生物種類有所不同。不因人類介入而生存在某個地方的物種稱為當地的「原生種」;而另一方面,特定物種透過非自然因素,例如養殖場外流、棄養、放生等而轉移至本來並未分布的棲息地,稱為當地的「外來種」。外來種不一定有害,但若出現負面

水族館因業務所需,偶爾會引進新的生物,然而直接將新進生物放入展示缸內可能會讓伴隨新進生物而來的病或寄生蟲傳染給缸內原有的生物,因此,新進生物需要先被隔離在檢疫缸中觀察,待其休養、恢復體力,必要時也會投放藥物治療疾病及寄生蟲,觀察一段時間後確認健康無虞才會移至主缸內展示。這個程序除了增加新進生物在新環

臺灣四面環海且擁有許多離島,海洋資源相當豐富,但近幾十年來人類持續地破壞環境及過度捕撈海洋生物,導致漁業資源迅速下滑,因此海洋生物的復育工作刻不容緩。有鑑於此,國立海洋科技博物館正在積極與各公、私單位合作,鼓勵民眾到館學習各海洋領域的知識,並以潮境智能海洋館及海洋中心為推動海洋環境教育及海洋生物復育

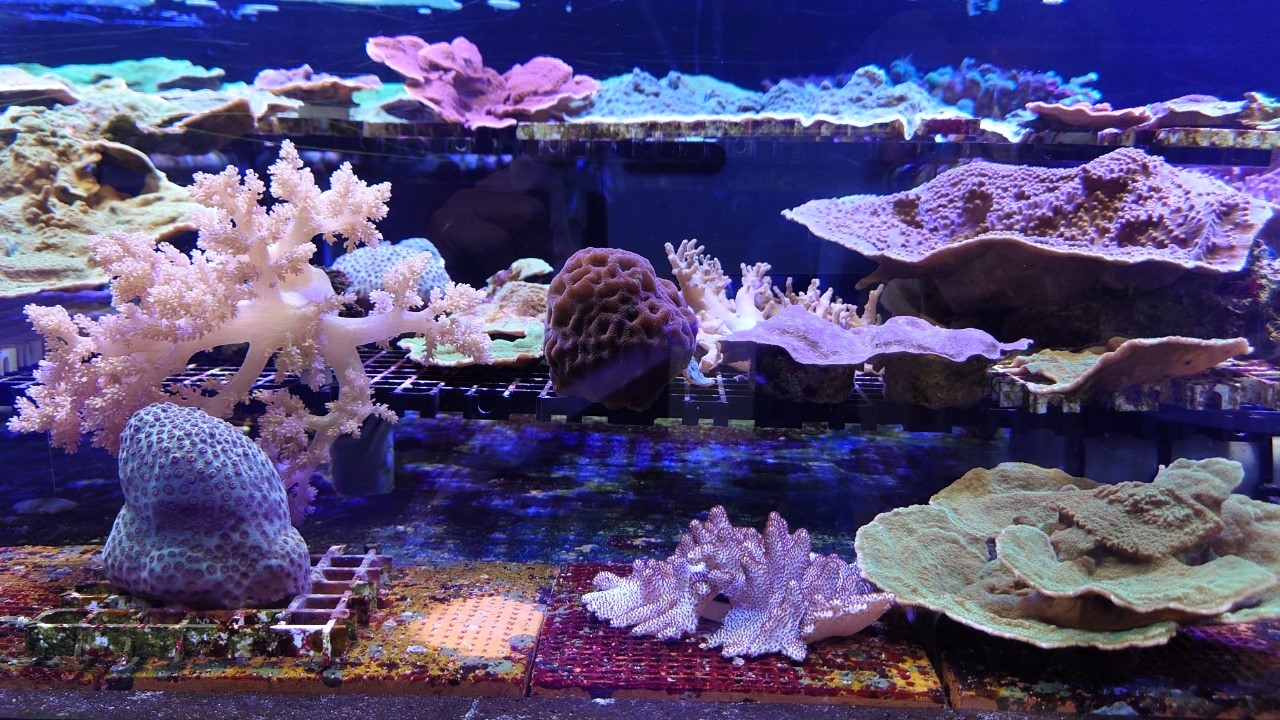

珊瑚繁殖可分為有性生殖和無性生殖兩大類,有性生殖是藉由精卵的結合以形成受精卵,再發育為新的個體,可增加該族群的基因多樣性;而無性生殖則是藉由分裂、出芽、斷裂等方式產生新的個體,繁殖效率高,但並無基因的交換。在全球氣候變遷和人為破壞海洋環境的影響下,世界各地有許多珊瑚礁生態系皆呈現退縮的情形。有鑑於此