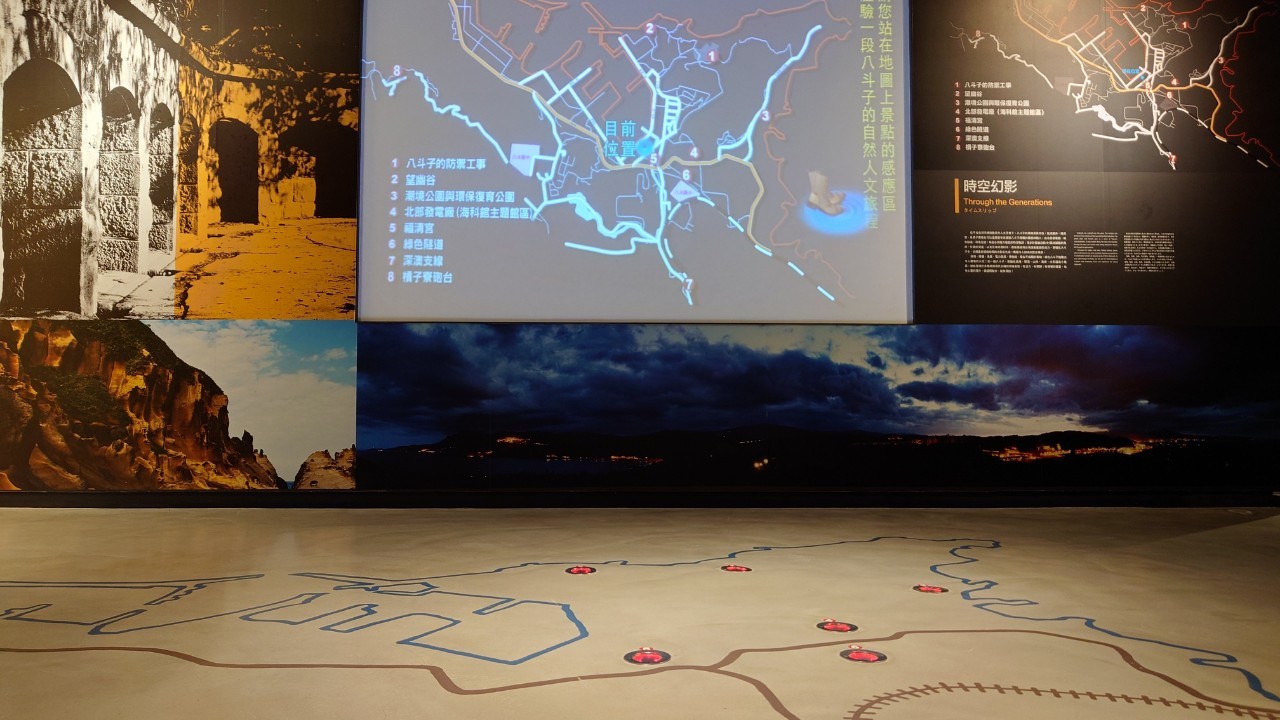

這個展區將帶領您在不同時空的八斗子當中穿梭,回顧一幕幕動人的歷史場景。港灣、煤礦、漁業、電力發展、博物館,都在八斗子的歷史軌跡中存在,我們也可以在八斗子的漁港、聚落、山林、海岸、大街小巷中,發現新舊交融的特殊景致。展區中安排了「尋幽訪勝之旅」、「煤與電廠的傳奇之旅」及「戰爭攻防的想像之旅」三條路線,

穿越展場之後,您彷彿在時空隧道中走了一遭,小漁村、火力電廠與海洋科技博物館穿插其中,雖然這裡從原始的地形改變成現今的樣貌,但是漁村質樸依舊,八斗子的故事也持續被人傳誦。\r\n這裡紀錄著這塊東北角海岸土地以及人民的故事,呈現出本園區在漁業文化之外的其他生活景象。而另一區塊的口述歷史部分,則採訪了在地

在八斗子漁村中,我們可以看到由「硓𥑮石」所建築的古厝和圍牆,「硓𥑮」就是珊瑚礁,早期的居民就地取材,用砂岩當做房屋的基礎,然後到海岸邊收集珊瑚礁,把它們堆砌成房屋,並用貝殼、珊瑚加工製作的「灰」填充在空隙中,所以「硓𥑮厝」可以說是巧妙運用本地自然資源,充分顯現居民與大自然智慧的結晶!進入硓𥑮

早期臺灣魚行受法令規定「不得從事新鮮魚貨買賣」,因此只賣加工過的魚貨。漁民通常會親自將加工後的魚貨送至魚行,前來採購的也只有魚商,從其穿著、動作就可判斷其身份:漁民常赤著腳、戴斗笠或綁頭巾,穿著西服與鞋子、戴紳士帽的是魚商,手拿著帳本的是記帳人員,檢視魚貨品質的是職員,而老闆則在一旁監督觀看。現在的

漁村婦女非常辛勤,由於家中男性出海捕魚常不在家,因此裡裡外外都由漁村媽媽一手包辦。一早起床不但要做家事、處理漁務、照顧和管教孩子,還要從事副業─補漁網、採石花菜、賣魚、製作魚干等,婦女們不但能勤儉持家,更具有堅毅的性格!同時,漁村裡的媽媽們長期互相幫忙,感情相當好,會一起熱心投入村里、學校、社區公共

海女就是從事潛水捕撈貝類或海藻的婦女。基隆、東北角沿海一帶至今仍有少數海女,她們的好身手源自日治時期琉球海女帶入的潛水抓龍蝦、採石花、珍珠、珊瑚的技術。她們頭往下栽,腳一蹬,頭就能往海裡沉,宛若水中女蛟龍;下手更是快狠準,右手一把,左手一把,收穫滿滿。隨著時代的演變,耗費體力的海女飯碗難捧,老者凋零

夜晚,海上點點漁火常令人駐足欣賞,其實這種誘捕趨光性海洋生物的捕魚方式歷經了許多演變。清朝時,漁民綁著竹子或木材燃燒當作光源,日治時期1940年間,採用石油火或電石)作為燃料,此時八斗子漁民發展出「焚寄網」三船的作業方式。(蓄電池1950年代後則演變成,在船隻掛上集魚燈的單船作業方式,即有名的「棒受