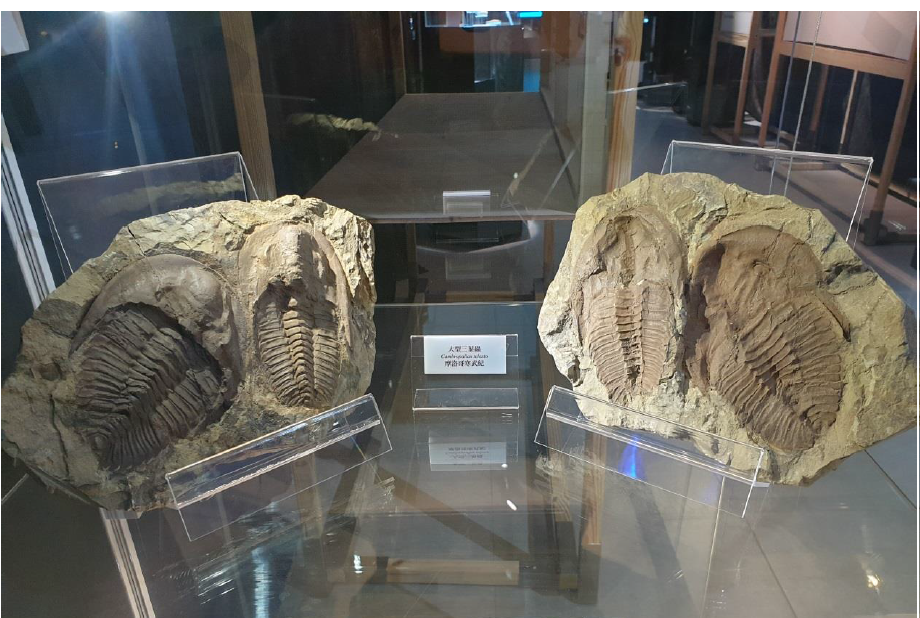

化石為解開遠古生物之謎的鑰匙,透過化石可以讓我們瞭解遠古地球與生命歷程。 海科館微型展運用蒐藏品,借用小規模的特展形式,講述嚴肅但有趣的故事,「億萬年的見證-化石微型展」著重臺灣發掘到的古生物題材,運用我們身邊觀察得到的痕跡,回推地球的歷史。 三葉蟲自寒武紀大爆發之後出現,為貫穿古生代(距今5億

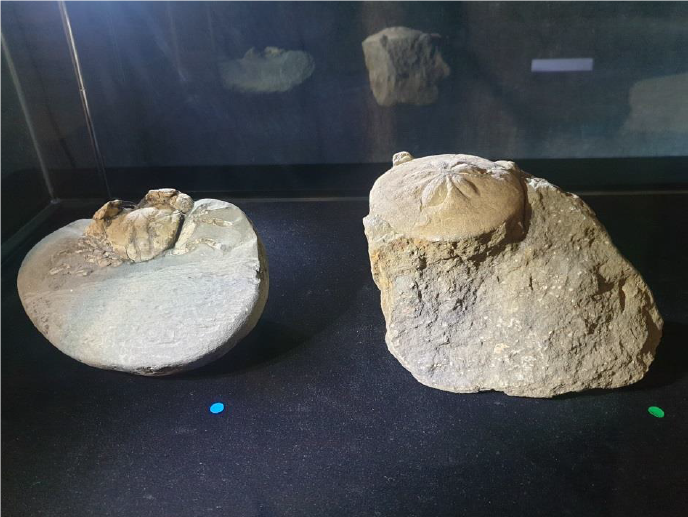

菊石的希臘字意旨牡羊神捲曲的角。菊石為一群長相類似鸚鵡螺(但是與鸚鵡螺親緣關係疏遠,樣貌相似存粹只是趨同演化的結果),菊石的親緣關係卻與今天烏賊、透抽、鎖管等頭足類親近的物種。菊石出現於中期古生代,綿延至白堊紀結束(距今6500萬年)與恐龍一起滅絕,為地質史中少見長壽的類群。值得一題的是,菊石只存活

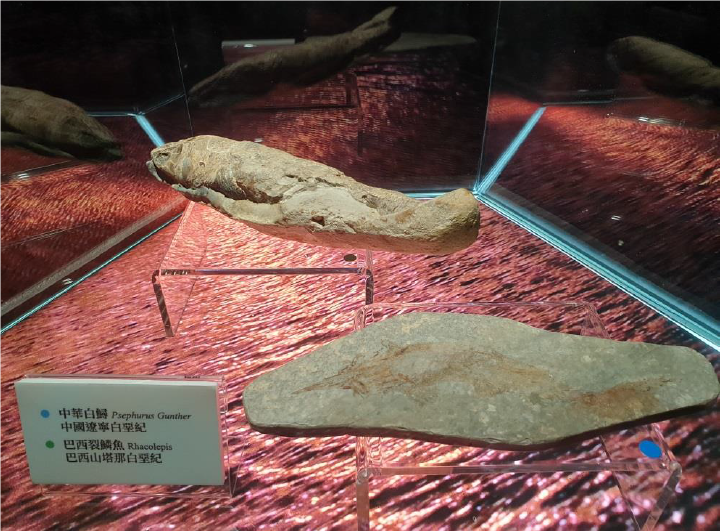

魚類自寒武紀大爆發出現文昌魚開始,其演化歷史可以粗分為無頜魚、介殼魚、盾皮魚、軟骨魚、硬骨魚(再分為腔棘魚與鰭條魚),這幾大類的分支點出現於早期古生代,亦即魚類是發展得很早的脊椎動物。因為早期的海洋中另有其它的大型掠食動物、比如大型爬行動物等,所以魚類一直到中生代晚期才開始如今天般地主宰海洋世界。雖

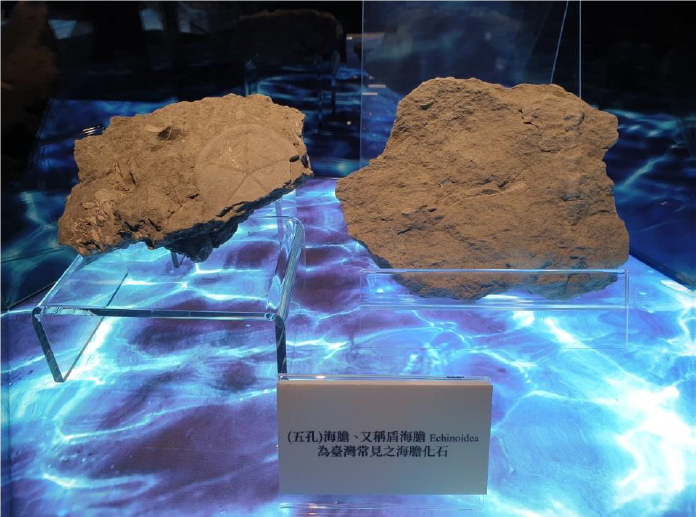

棘皮動物分佈於今天的潮間帶,其古生物物種也是海濱世界中的顯生類群。幾乎所有的棘皮動物、包括海參,都會形成化石。於三疊紀時期最為著名的巨型海百合可以身長數十公尺長,為歐美大型博物館中非常壯觀與珍貴的古生物展示品。臺灣野外唯一可見的棘皮類化石為海膽化石。臺灣的海膽化石非常多樣、有扁平的海錢型式與球狀形式

臺灣的無脊椎古生物世界中,最值得一提的大概就是螃蟹化石了。螃蟹為一類分佈廣泛的水生生物,其運動與遷徙能力佳,能夠隨著氣候而迅速改變其分佈情形。值得探討的是,螃蟹化石的分佈情形相對稀少,歐洲與南北美洲的海洋節肢動物化石主要以蝦類化石為主,螃蟹化石放諸世界均屬於稀有紀錄,此現象一定與成岩(形成化石之意)