近海環境缸中有許多體型大小不同的魚類,但生物要存活必須進食,因此海洋中各個物種間總是會有獵食與被獵食的關係,大魚吃小魚、小魚吃浮游生物,這種層層疊起的關係稱為食物鏈, 食物鏈中底層的生物,繁殖能力強、數量多、體型小;越高階的生物,通常數量越少、成長速度較慢。而位於食物鏈最高階、幾乎沒有天敵的生物便

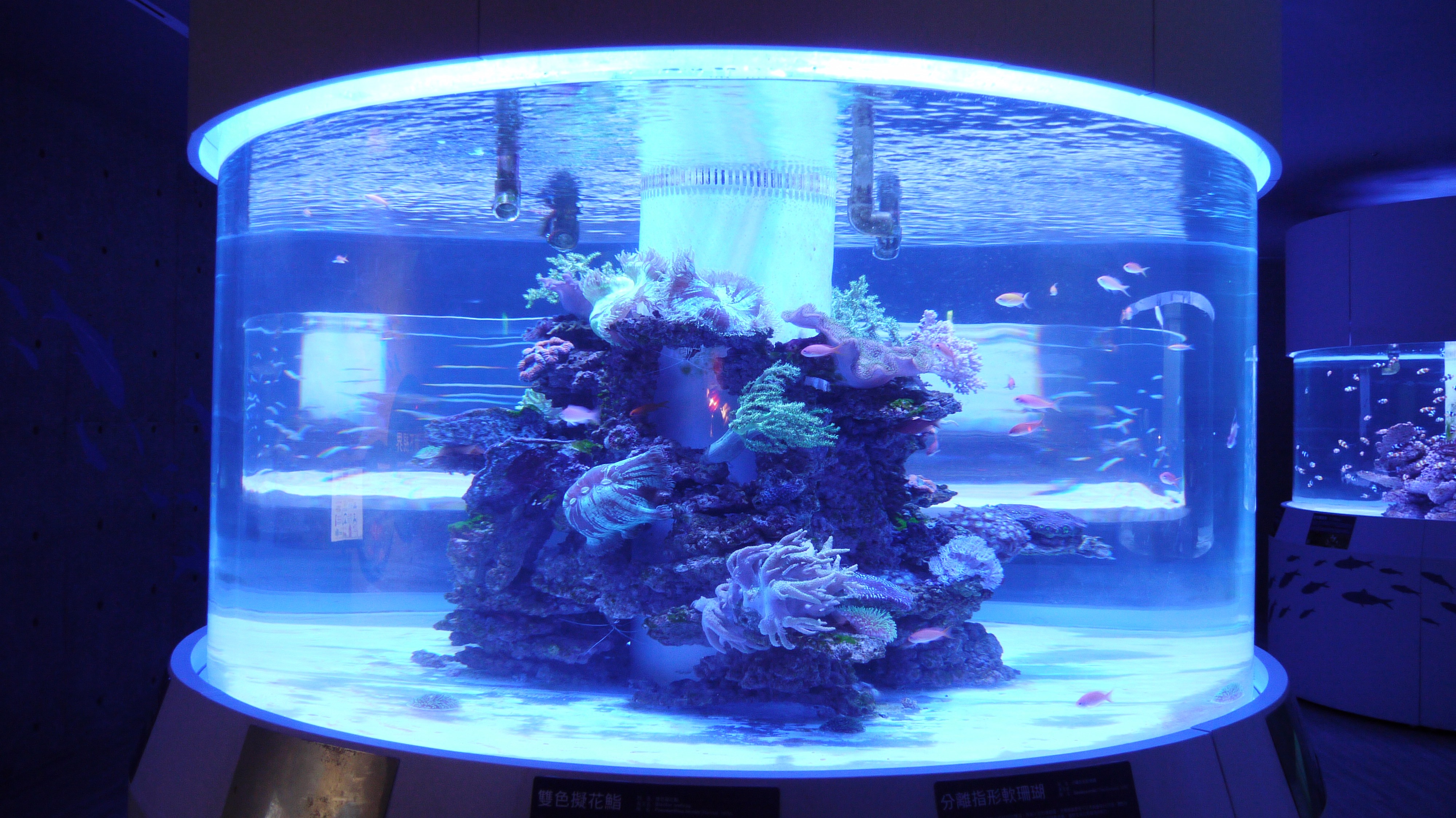

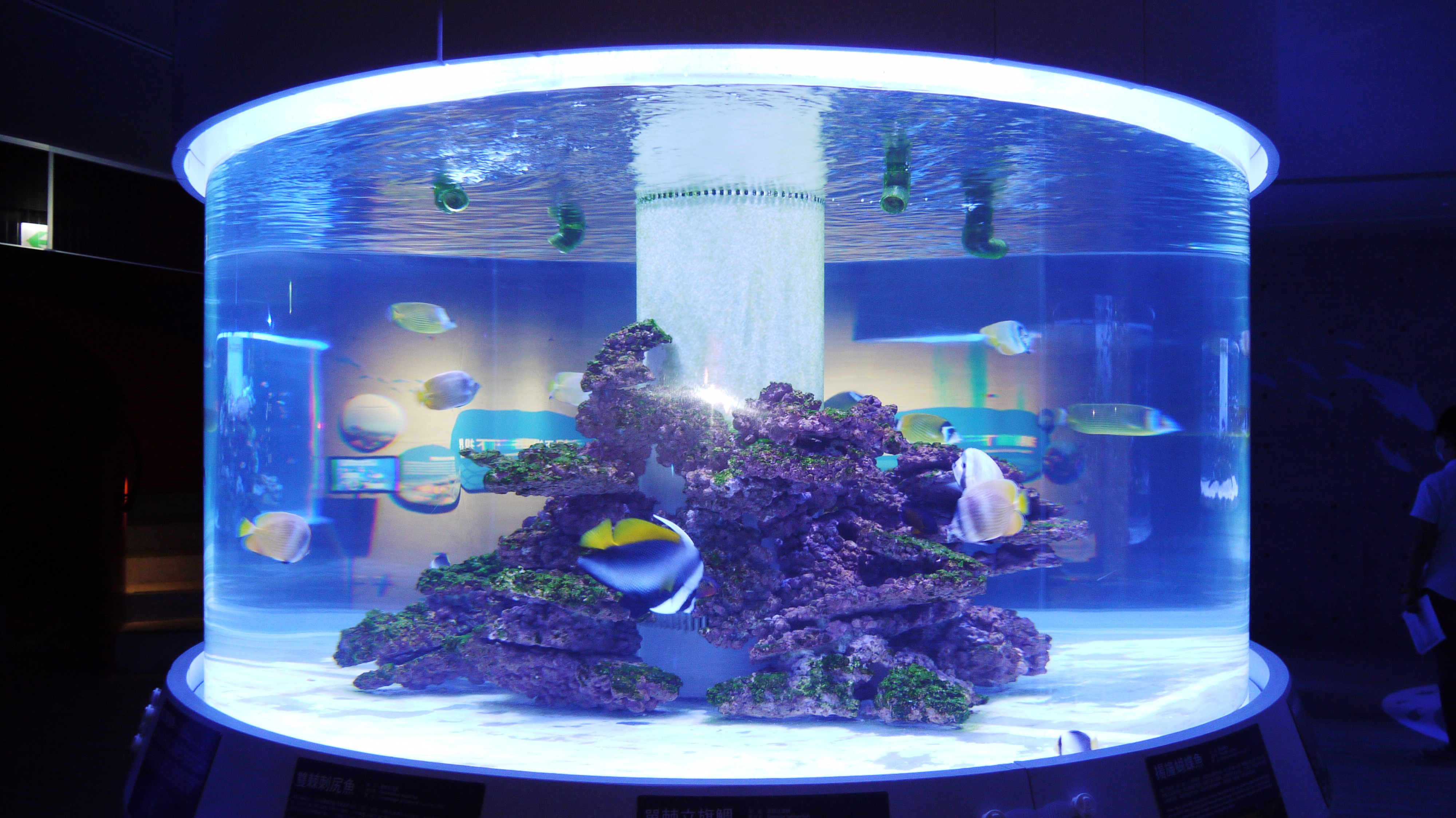

接下來,不妨想像自己從海中到達海底。在海中浮潛或潛水,一般人最喜歡的環境應該就是珊瑚礁了,因為珊瑚礁五顏六色,使在這裡生活的生物也花枝招展,放眼望去著實絢麗奪目。淺海因光線充足,只要水質清澈、溫暖,海底便可能看到珊瑚。珊瑚礁佔海底面積不到千分之三,卻有約25%的海洋物種棲息於此,多種的珊瑚和眾多海洋

有些生物因生存需求較為特殊,只能在某些特定環境中生存,所以可以作為這些環境的代表生物,這些生物可稱為「指標生物」。指標生物的出現或消失也反映著地區內的環境變化。 而許多蝴蝶魚及蓋刺魚科的種類,因會食用珊瑚,需生活在珊瑚礁中,所以只有面積夠大、健康的珊瑚礁,才能讓更多這些魚類生活在這裡。如果這些魚類

魚類性別有雌有雄,但有些魚類會改變性別,稱為性轉變。根據種類,魚類性轉變的方向也會不同,有的由雌轉雄,有的則是由雄轉雌,小丑魚就是由雄轉雌的例子之一。 小丑魚一開始並無明確性別,但體型最大、最強勢的個體會成為雌性,而第二順位的個體將會成為成熟的雄性,若母魚死亡或是離開,體型第一大的雄性將會性轉變為

潔白的沙灘是大家喜歡遊玩的地方,水下其實也有沙地,這些沙子與珊瑚的關係匪淺,因為它們是許多食藻魚類啃食礁石表面藻類時,同時啃下死珊瑚骨骼和礁石碎片而來。沙地雖然看起來光禿禿的一片,但這些沙地也是許多生物如花園鰻、魟魚等生活、躲藏的地方,為珊瑚生態創造了不一樣的風景。

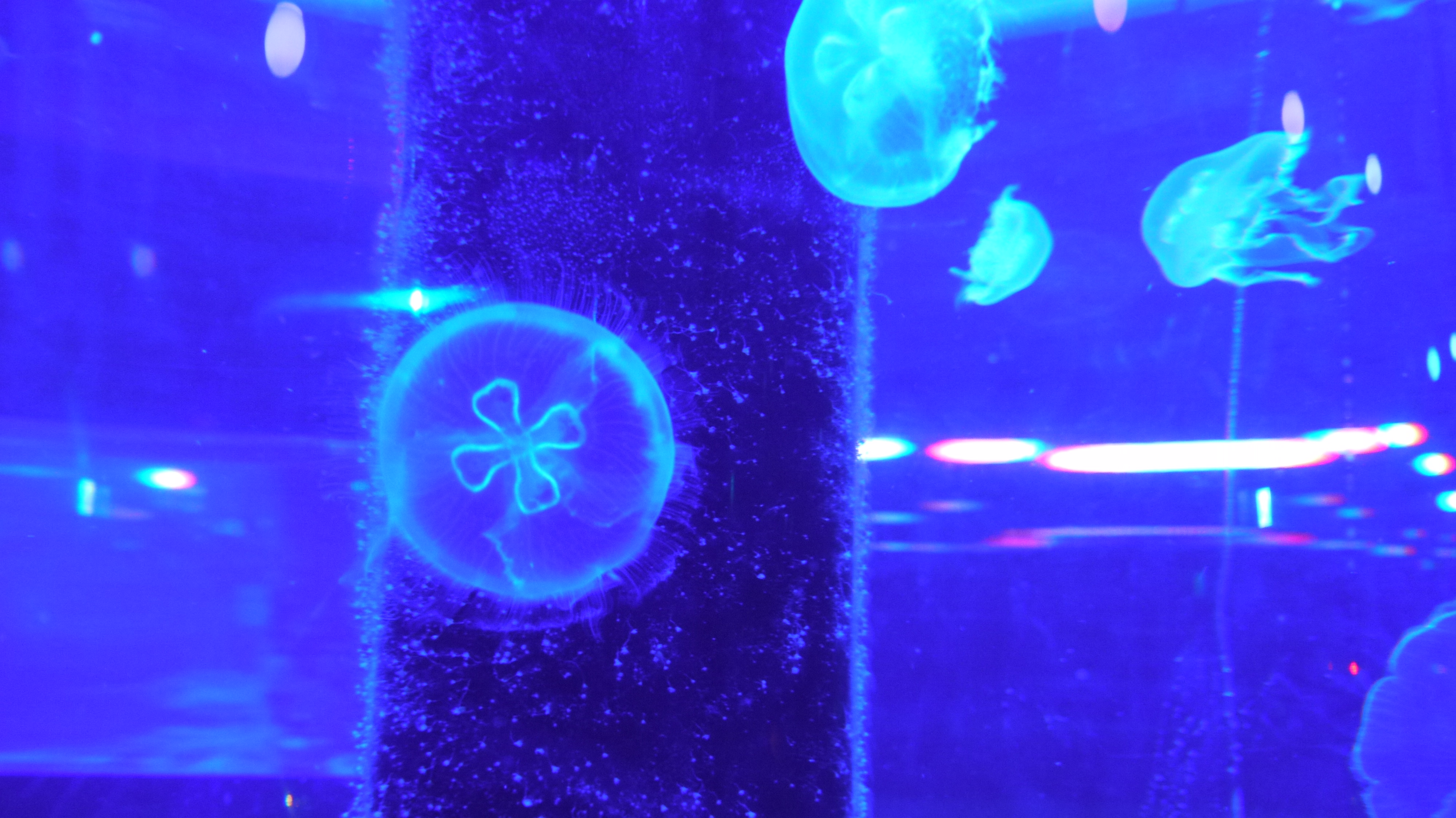

接下來,就讓我們乘著水流移動到水層中,請仔細觀查,或許可以看到許多隨水漂流的浮游生物,其中最大型的浮游生物便是水母。牠們柔軟的身姿加上如緞帶的眾多觸手,宛如在水中跳舞的舞者一般。牠們的身形雖然美麗,但其實藏有暗器,所以千萬不要貿然靠近牠們喔。究竟水母身上有什麼玄機,讓我們來認識牠們吧。

為了延續物種,凡是生命都會繁殖下一代,水母也不例外。但是水母可不是直接生出小水母喔,而是分為「水母體」和「水螅體」兩個不同世代,「水螅體」屬於無性生殖,透過出芽來繁殖新個體,但是「水母體」則是有性生殖,透過「配子(精卵)」來繁殖。 但近年來時而所聞水母突然大量出現的水母大爆發現象,可能與氣候變遷、

透過玻璃窗,有時候可以看到研究員在進行研究或是學員在裡面參與活動。本館不定時也會舉辦海洋相關體驗課程、工作坊等。請有興趣的來賓注意現場公告,或是到海科館官網或是臉書粉絲專業查閱活動訊息。